달과 별의 빛을 따라간 거제도 사진가

2012-05-16

“내가 그를 처음 만났을 때 그는 담배 ‘솔’을 연신 입에 물고 찌든 청바지에 사파리 외투를 걸치고 있었다. 머리는 3개월 정도 깎지 않은 모습이었다. 맑은 공기 같은 눈을 가졌고 깡마른 얼굴엔 엷은 미소를 띠며 묻는 말에 단답형 대답으로 말을 이었다. ‘왜 사진을 하세요?’라고 물으니 ‘그냥 좋아서 찍지요. 뭐 별거 있겠어요’라고 힘없이 대답했다.

글│박지수 기자

기사제공│월간사진

지난 11월22일에 세상을 떠난 고 서성원 사진가와의 첫 만남을 떠올리는 경남 창원의 삼진미술관 최명재 큐레이터는 씁쓸하기만 하다. 큐레이터와 사진가로 만나 술잔을 기울이며 오랜 친구처럼 지내온 최명재 큐레이터가 그를 생각할 때마다 떠오르는 감정은 ‘쓸쓸함’이다. 깡마르고 바람 같은 그의 첫인상이 그랬고, 20년 넘게 거제도에서 홀로 외골수처럼 풍경사진에 몰입한 그의 사진이 그랬다. 또 마흔 여덟의 나이에 합천의 학섬에서 분신자살로 삶을 마감한 그의 인생이 그랬다.

거제도에 홀리고 사진에 미친

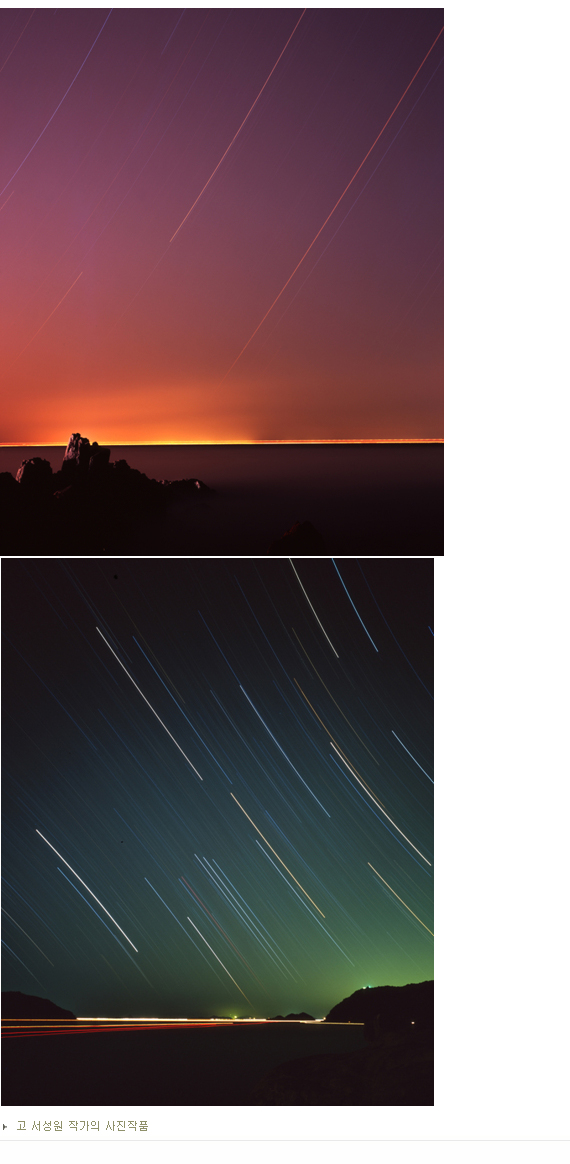

고 서성원은 지난 20여년간 거제의 바다풍경을 배경으로 태양과 달, 별의 궤적을 포착해왔다. 전남 순천에서 태어나 고등학교를 졸업한 후 대우조선에서 근무하게 되면서 처음 거제도와 질긴 인연을 맺었다. 그리고 거제도 풍경의 매력에 빠진 그는 회사를 그만두고 줄곧 거제도의 풍경을 사진에 담아왔다. 지난 2000년 '거제도 풍경'을 시작으로 2002년 '나무와 풍경', 2005년 '궤적' 등 모두 5차례의 개인전은 고집스럽게 거제의 풍경에 초점을 맞추었다. 고인은 생전에 “아무리 돌아다녀 봤지만 거제도만큼 좋은 곳이 없다. 바다와 떠있는 섬들의 풍경은 계절마다 달라 질리지 않는다”며 특별한 거제도 사랑을 내비치기도 했다. 거제의 장승포에서 계룡산, 노자산, 가라산 정상을 비롯해 홍포와 여차, 해금강까지 거제도의 절경마다 그의 발길이 닿지 않은 곳이 없다. 그는 열정적으로 거제도의 모든 빛을 카메라로 빨아들였다. 이러한 그의 모습에서 사람들은 곧잘 제주도의 고 김영갑 작가를 떠올리며 ‘제주도에는 김영갑, 거제도에는 서성원’이 있다고 말하곤 했다. 그리고 섬에 홀리고 사진에 미친 두 사진가는 무슨 짓궂은 운명의 장난처럼 안타까운 죽음마저 서로 닮아 사람들을 숙연하게 만든다.

고행 같은 작업과정이 길러낸 예술혼

고인은 천성적으로 멀미가 무서워 버스나 자동차를 잘 타지 못해 오로지 두 다리와 텐트에만 의지해 사진작업을 해온 것으로 알려졌다. 그리고 짧게는 2~3시간, 길게는 며칠씩 장노출을 주며 빛의 궤적을 담는 작업과정을 지켜본 이들은 ‘광기에 가까운 지독한 열정’이라며 놀라워했다. 바닷가에서 일주일이 넘게 텐트생활을 하며 식사를 포기한 채 냉수 한말로 버티는 그의 작업방식은 광기를 초월한 명상이자 고행의 과정이었다. 이러한 육체적 고통을 대가로 얻는 것은 고인의 말처럼 ‘불순한 에너지가 빠진 티 없이 맑은 영혼’과 영원을 닮은 달과 태양, 별의 빛 이미지였다. 백제예술대학 사진과의 정주하 교수는 ‘한 인간이 참으로 고독한 시간을 견디면서 해낸 작업의 가치를 어떻게 계산해야 좋을지 모르겠다’며 전시서문에 적은 바 있다. 그리고 고인에 대해 ‘오로지 자신이 믿는 사진의 환희와 그 환희를 따라 만들어지는 순간의 고통에 맞서고자 하는 의지가 전부인 작가’라고 평하기도 했다. 하지만 고인의 작품세계는 그가 보여준 순수한 열정과 집념만큼 널리 인정받지는 못했다. 최명재 큐레이터는 “몇 개월 전까지도 개인전을 위해 몇몇 갤러리와 접촉했지만 아마추어 취급을 받아 상처를 받은 것 같다”며 “열심히 작업했지만 보여줄 창구가 없어 작업자로서 고민이 많았다”고 전했다. 또한 그동안 지인이 다니는 회사의 사진동아리 방에서 생활하며 주변 사진애호가들의 도움을 받아 어렵게 사진작업을 해온 고인의 속사정은 그를 보내는 사람들의 마음을 한층 무겁게 만들었다. 하지만 “살아선 힘들고 고독했지만 그가 그토록 사랑했던 그의 사진 속 홍포는 거제를 사랑하는 모든 이의 가슴에 남아 있을 것”이라는 말로 고인의 작품과 인생의 의미를 되새기며 그를 별빛의 품으로 보낸다.