이해의 모서리 함께 훑기

2012-05-04

경주 황남동 뒷골목 어느 집 담벼락 앞에서 발길이 멈춰졌다. 예전에는 분명 창이었을 것 같은데, 지금은 복숭아 빛깔의 나무판자가 덧대어져서 벽이 되어버린, 창이었을 벽이 눈앞에 있었다. 한때는 저 창 사이로 봄바람 가을바람이 오고 가고 집 안에 햇살이 스며들 자리도 내어주고 했을 터인데, 지금은 그 모든 드나듦을 막아버린 채 닫혀 있었다. 스스로를 고립시켜버린 존재들이 풍기는 쓸쓸한 고독의 냄새가 나는 것만 같아서 그냥 지나칠 수가 없었다. 그 장면을 가만히 지켜보자 창이었을 벽 이외에 다른 존재가 하나 더 눈에 들어오기 시작했다. 그림자였다. 창이었을 벽에 길게 그림자가 하나 드리워져 있었다. 그 그림자는 마치 밖에 나오기 싫어하는 친구네 집 앞까지 쫒아가서 자기랑 같이 놀자고 조르는 개구쟁이의 모습처럼 보였다. 지금은 닫아버린 창이었을 벽을 향해 계속 말을 걸고 있는 그림자의 모습은 어떤 계기로 인해 자발적으로 소통을 닫아버린 존재들과 그들에게 다시 손을 내미는 행위의 의미에 대해 생각해보게 하는 장면이었다.

글, 사진 | 안은희 리코플러스 대표(akkanee@empas.com)

에디터 | 길영화(yhkil@jungle.co.kr)

이해와 공감의 모서리

김애란의 장편소설 「두근두근 내 인생」에 보면 이런 묘사가 나온다. “우리는 이해라는 단어의 모서리에 가까스로 매달려 살 수밖에 없는 존재라는 생각이 들었다. 그런데 어쩌자고 인간은 이렇게 이해를 바라는 존재로 태어나버리게 된 걸까? 그리고 왜 그토록 자기가 느낀 무언가를 전하려 애쓰는 걸까?”1) 아마도 우리가 소설을 읽고 음악을 듣고 영화를 보는 것은 타인들의 이야기에서 자신의 이야기를 발견하기 위해서일 것이다. 최근에 「건축학개론」이라는 영화가 화제가 되었던 것도, 관객들이 영화 속에서 자신의 대학시절과 첫사랑을 발견하고 공감했기 때문이었다. 이 세상에 나를 이해해주는 존재들이 분명 있을 거라는 그 절대적인 희망을 버릴 수 없기에 우리는 자신과 같은 공감대의 코드를 발견하기 위하여 끊임없이 읽고 듣고 보는 것일지도 모르겠다.

누군가를 이해한다는 것은 같은 것을 경험하고 같은 것을 느끼고 같은 것을 생각했을 때 가능해진다. 그러한 같은 것들에 대한 공감은 몸과 마음이 따뜻해지는 위로를 전해준다. 몇 해 전 봄에 지천에 널려 있던 애기똥풀이라는 노란 들꽃이 유독 눈에 들어왔다. 어느 날 그 꽃을 꺾어 보았다. 그러자 가녀린 줄기에서 동그랗게 노란 진물이 배어나왔다. 그 순간 당시 아팠던 마음이 그 노란 즙과 함께 아리게 맺히는 것만 같아서 애잔하고 찡한 마음에 울컥해졌었다. 그러고 얼마 뒤, 소설가 김연수의 단편에서 내가 느꼈던 감정 그대로를 묘사하는 문장을 만났다. “그 줄기를 잘랐다면 아기 똥 같은 노란 즙이 배어나왔겠지. 따가운 그 노란 즙이 예정더러 아프지 말라고, 아프지 말라고 달래주었겠지. 그 아기 똥 같은, 따가운 노란 즙이 예정의 아픈 마음을 살살 만져주었겠지.” 2) 같은 것을 경험하고 느끼고 생각하는 누군가가 이 세상에 존재할 수 있다는 발견만으로도 우리들은 충분히 행복해지고 덜 외로워진다. ‘이해’라는 건물의 내부까지 샅샅이 공유할 수는 없지만 최소한 모서리만이라도 함께 천천히 훑으며 걸을 수 있다면, 그것만으로도 우리는 넘칠 만큼의 위로를 받는다.

1) 김애란,

<두근두근 내 인생>

, 창비, p.182

2) 김연수,

<내가 아직 아이였을 때>

중 '노란 연등 드높이 내걸고', 문학동네, p.184

오해와 편견의 모서리

그러나 이해는 항상 오해를 동반하고 있다. 이 세상에 완벽한 이해와 완전한 같음은 사실상 존재하지 않는다. 이해 받는다는 아름다운 오해가 동질감에서 비롯된 위로를 만들어낸다면, 이해 받지 못하거나 이해할 수 없다는 지독한 오해는 이질감에서 비롯되는 상처를 만들어낸다. 나와 다르게 경험하고 느끼고 생각하는 사람들을 우리는 대개의 경우 이해할 수 없다고 표현한다. 아무렇지 않게 악성댓글을 다는 사람들이나 같은 반 친구를 왕따시키는 학생들이 그런 행동을 하는 이유를 살펴보면 자신과 다르기 때문인 경우가 많다. 이때의 다름은 오해와 편견을 낳고 상처와 고립을 만들어낸다. 최근에 늘어가고 있는 자발적 자폐나 공황장애 등의 질환을 앓고 있는 사람들은 그 ‘다름’의 모서리에 배어서 스스로를 고립시킨 이들이다.

온라인 커뮤니케이션이 페이스북이나 트위터, 카카오톡 등과 같이 점차 인맥과 지인을 기반으로 하는 SNS의 형태를 중심으로 형성되고 있는 까닭은 아마도 익명성에 기반 한 다름의 폭력을 최소화하려는 사람들의 욕구 때문일 것이다. 자신과 비슷한 성향과 정서를 가진 사람들은 안전하다는 감각, 즉 이해받을 수 있을 것이라는 오해를 토대로 인맥 SNS는 급격하게 발전하고 있다. 뻔히 속이 들여다보이는 얄팍한 깊이의 이해일지라도 우리는 그 공간에서 이해를 구할 수 있길 바란다. 그러나 이러한 인맥 커뮤니케이션은 또 다른 집단 논리의 권력을 만들어내서 새로운 소외와 폭력을 생산하고 있는 것일지도 모른다. 현대철학 대부분이 지적하고 있는 동일성의 폭력적 특성을 굳이 거론하지 않더라도, 진정한 ‘이해’는 ‘같음의 덩어리’를 확인하는 작업에서부터 시작되는 것이 아니라 ‘다름의 조각들’을 포용하는 것에서부터 시작될 것이다. 그래서 경주 황남동의 복숭아빛 벽면과 그림자의 장면은 서로 다른 존재들이 다름의 편견 없이 이해의 모서리를 향해 나아가는 첫걸음을 보여주는 것만 같아서 눈길을 끌었다. 또한 다름으로 인해 이미 충분히 상처받은 존재에게 어떻게 다가서야 할지를 보여주는 것만 같아서 더 시선이 멈추었다.

부족한 존재들이 서로에게 기대는 방식

이 세상에 똑같은 존재가 없듯이 완벽한 존재 또한 없다. 어떤 존재이든 조금씩은 불완전하고 조금씩은 결핍을 가지고 있다. 복숭아빛 벽이든 그림자이든 보잘 것 없고 불완전하기는 마찬가지였다. 실체일 수 없는 불완전한 그림자가 상처와 결핍으로 스스로를 꽁꽁 닫아버린 창이었을 벽을 위로한다. 부족한 존재들이 서로에게 기댐으로써 자신이 존재하는 이유를 찾아간다.

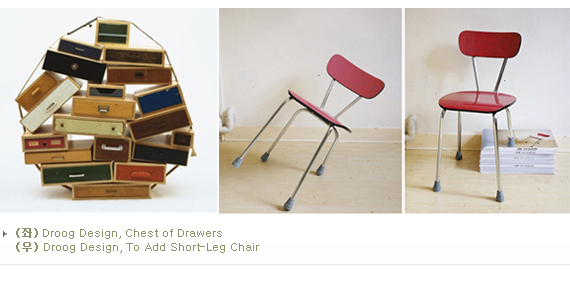

개인적으로 네덜란드의 디자인 그룹인 드룩디자인(Droog Design)의 디자인을 좋아하는 것도 그들의 디자인에서 불완전한 사물들의 존재방식과 관계맺음의 해법을 발견하기 때문이다. 드룩디자인의 제품들은 완벽하지도 않고 완결되어 있지도 않다. 별개의 제각각인 서랍들이 끈으로 묶여져서야 비로소 서랍장으로의 역할을 하게 된다. 어느 의자는 한쪽 다리가 짧다. 책으로 받쳐야만 제대로 된 의자로서 기능을 할 수가 있다. 그들이 디자인하는 것은 완성된 사물 자체가 아니라 사물들 사이에 벌어지는 커뮤니케이션과 관계의 통찰이다. 부족한 것들이 서로의 차이를 바라보며 서로에게 기댐으로써 비로소 기능을 가지게 되고 역할을 가지게 된다. 끈과 서랍, 의자 다리와 책, 그리고 벽과 그림자의 만남이 아름다운 까닭은 서로에게서 자신의 존재의 이유를 발견하며 서로의 차이를 함께 보듬어 안기 때문일 것이다.

*‘동네’를 돌아다니다보면, 우리의 시선이 머무는 곳에는 ‘색’이 있었다. 색으로 빛나고 있는 그 장면을 가만히 들여다보면 이야기가 들리기 시작한다. 허름하고 좁은 골목, 남의 집 대문과 같은 장면들은 우리들의 눈과 귀를 머물게 한다. 우리의 눈에 의해 포착되어서 어느새 우리의 마음의 의미로 포획되어 버린 장소 이야기, color of village는 그런 장소와 장면들의 이야기이다.